社労士 試験受けて、落ちました

社労士 試験 落ちました・・・

毎年8月末に社会保険労務士の試験があり、実は今年受験したのですが、残念ながら落ちました・・・

社会保険労務士とは

① 手続き代行(事務代行)

-

社会保険や労働保険の手続き

健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険の加入・脱退などを会社に代わって行う。 -

労働関係の書類作成

労働基準監督署やハローワークに提出する書類の作成・提出。

② 労務管理のコンサルティング

-

就業規則の作成・変更

-

労働時間管理(残業・有給休暇など)のルール整備

-

労使トラブル(解雇・パワハラ・未払い残業など)の予防アドバイス

③ 年金相談・申請代行

-

老齢年金や障害年金の請求手続きのサポート

-

受給額のシミュレーションや相談対応

④ 給与・勤怠関連のサポート

-

給与計算の代行

-

勤怠システム導入や働き方改革への対応支援

などなど!

また、最近だと助成金の手続きなどがイメージつくかと思います。

なぜ、社労士を取ろうと思ったか

サロンの運営サポートをさせていただいている中で、オーナーの困りごとで多いのは、

・人材不足

・すぐスタッフが辞める

・事務作業に時間を取られる

・スタッフとのトラブル時の対処法(残業、有給、労災などなど)

この項目が多く、ここをなんとか解決してあげられないか?

と思ってました。

で、思ったのが、

・土舘が社労士資格とる→サロンの就業規則、残業、有給制度をしっかり作る→サロンが求人出す際に、「社労士の認定済。だから、安心」とうたって求人を出す→若い人も安心して応募しやすい

・土舘が社労士資格とる→サロンの労働環境全般を管理する→今いるスタッフの離職率が下がる

・土舘が社労士資格とる→事務作業を請け負うことで、オーナーが時間を作れる→社員教育、その他のことに時間を使える

・土舘が社労士資格とる→助成金取得に向けて、アドバイス、手続きを行う→助成金もらっていろいろ使える。

と思って、受けたんですが、落ちました 笑

社労士試験ってどれだけ難しいの?

| 年度(西暦) | 受験者数 | 合格者数 | 合格率(%) |

|---|---|---|---|

| 2024年(R6) | 43,174人 | 2,974人 | 6.9% |

| 2023年(R5) | 42,741人 | 2,720人 | 6.4% |

| 2022年(R4) | 40,633人 | 2,134人 | 5.3% |

| 2021年(R3) | 37,306人 | 2,937人 | 7.9% |

| 2020年(R2) | 34,845人 | 2,237人 | 6.4% |

| 2019年(R1) | 38,428人 | 2,525人 | 6.6% |

| 2018年(H30) | 38,427人 | 2,413人 | 6.3% |

| 2017年(H29) | 38,685人 | 2,613人 | 6.8% |

| 2016年(H28) | 39,972人 | 1,770人 | 4.4% |

| 2015年(H27) | 40,712人 | 1,051人 | 2.6% |

10人に1人も受からないのよ・・・・

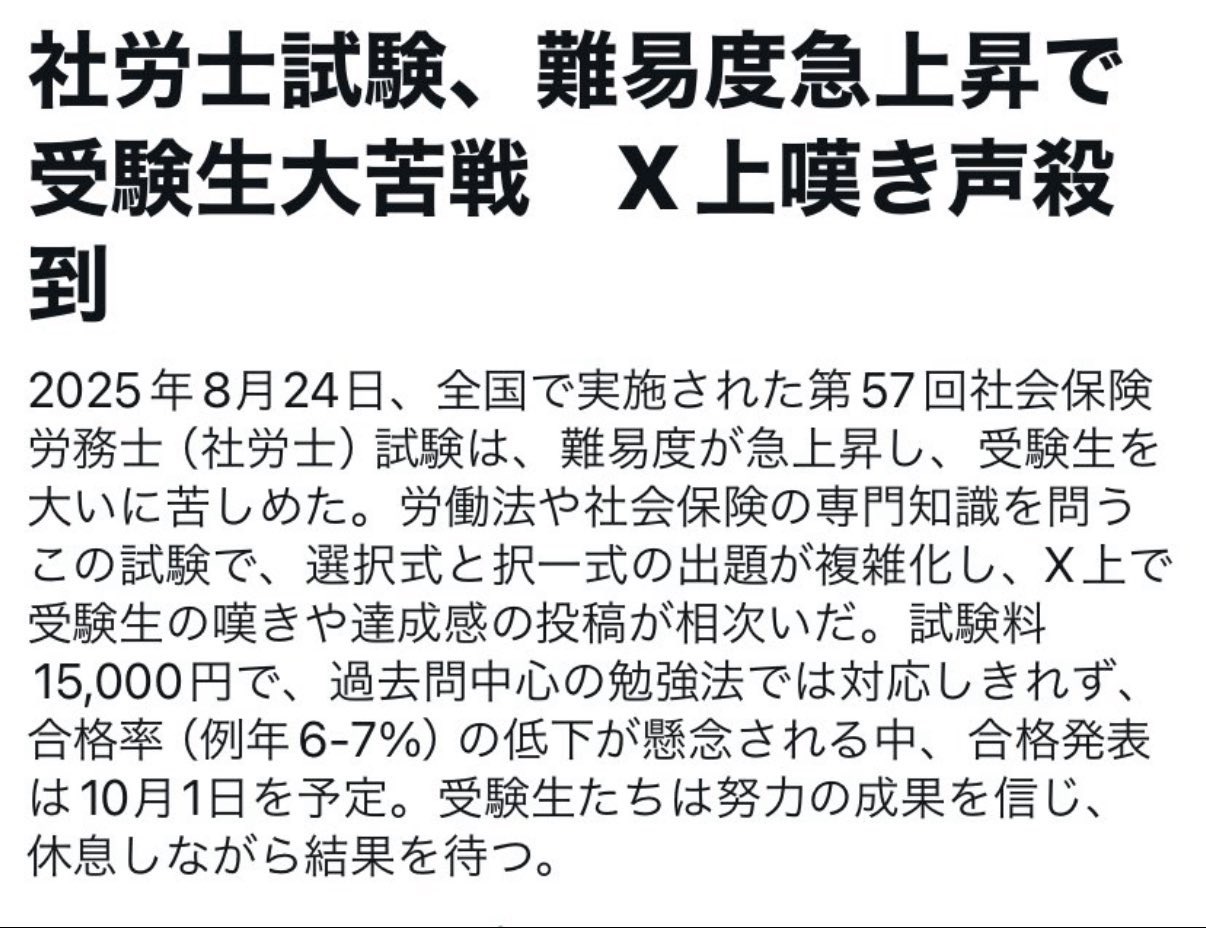

しかも、最近合格率が上がってきているので、今年は死ぬほど問題が難しかった・・・

あまりにも難しくなって、ネット上でも話題になるくらい・・・

土舘は、日中は仕事しているので、就職予備校などに通えないので、とりあえずテキストだけ資格の大原で買って、あとは独学で勉強。

ただ、今回の試験は、テキストやた過去問などできても、わからない問題が多すぎた。(テキスト未掲載や、経験値で問題をとかないといけないもの)

普通は、社労士事務所などで働きながら、資格取得を目指すので、手続きの仕方と届出先、あとは応用力なんかもあるんだけど、土舘は実務経験がないから、本当になんのイメージも湧かない。。。

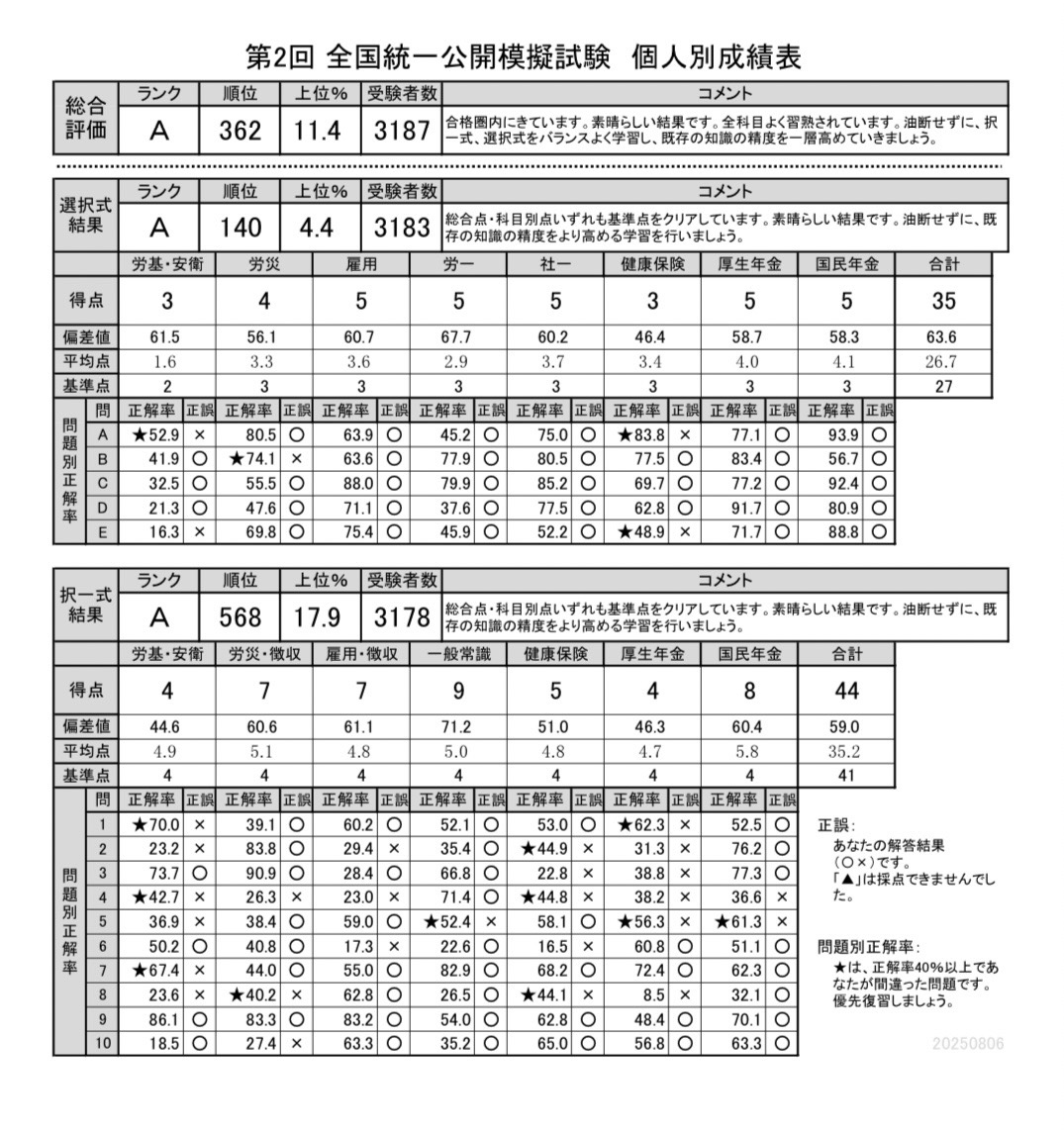

自慢じゃないけど、8月上旬の大原の全国模試受けたら、A判定なのよ 泣

ようは、テキストや過去問を元にした予想試験なら受かるけど、そうじゃないと厳しいってこと。

で、来年どうする?

で、、、、、問題はここなんです。

普通に見たら、「じゃああと1年頑張れば受かるじゃん?」と思うんでしょうけど、社労士試験の難しい所以はここにあって、

社労士試験て、

午前が選択肢(文章が穴抜けになっていて、下記の20個の選択肢から正しいものを選べ)で、

午後が、択一式(下記の5択のうち、正しいものを選べ)

になっているんだけど、

選択式は80分の試験時間で、

・労働基準法及び労働安全衛生法 5問

・労災保険法及び労働保険徴収法 5問

・雇用保険及び労働保険徴収法 5問

・労働保険一般 5問

・社会保険一般 5問

・健康保険法 5問

・国民年金法 5問

・厚生年金保険法 5問

合計40問のうち、25か26点以上(その年によって違う)かつ、各科目3点以上が合格条件

つまり、合計点でいっても、どっかの科目で2点とったら終わり。

択一式は、3時間30分の試験時間で、

・労働基準法及び労働安全衛生法 10問

・労災保険法及び労働保険徴収法 10問

・雇用保険及び労働保険徴収法 10問

・労働保険一般及び社会保険一般 10問

・健康保険法 10問

・国民年金法 10問

・厚生年金保険法 10問

合計70問のうち、44点(その年によって違う)以上かつ各科目4点以上が合格条件

これも、どこかの科目で3点だったら終わり。

しかも択一は、3時間30分の長丁場で、70問(5択から正しいものを選ぶ1問を、3分でとかないと終わらない)。

時間は全然足りないし、集中力と体力も削がれる。

また、労働保険一般には、

労働組合法

労働関係調整法

労働契約法

パートタイム・有期雇用労働法(旧:パート労働法・労働契約法の有期雇用関係)

労働者派遣法

男女雇用機会均等法

育児・介護休業法

最低賃金法

労働施策総合推進法

高年齢者雇用安定法

障害者雇用促進法

職業安定法

労働時間等設定改善法

最高裁判例

労働経済白書

これだけの法律の中から試験問題(選択5問、択一5問)が出される。

社会保険一般も、

国民健康保険法

後期高齢者医療制度

介護保険法

船員保険法

児童手当法

社会保険労務士法

確定給付企業年金法

確定拠出年金法

これだけの法律の中から試験問題(選択5問、択一5問)が出される。

つまり、去年惜しくても、今年受かる確率は高くない

来年も、今年くらい難しい可能性もあるし、今年難しかったから、来年は少し易しくなるかも、、という可能性も。